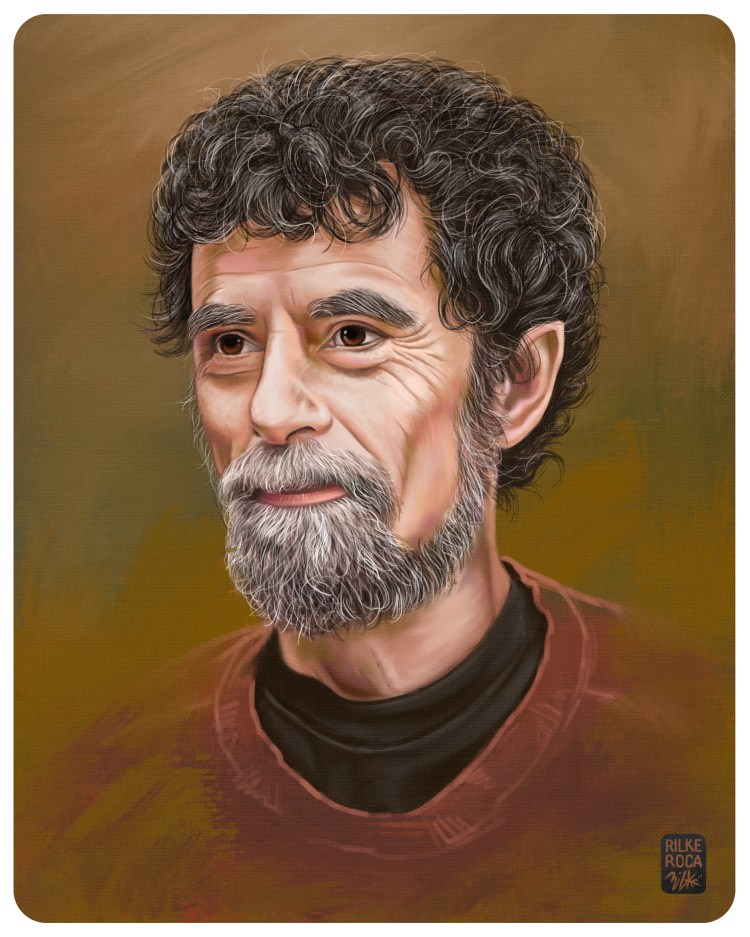

GORDON ROSS • Con este «Verso tenochca en memoria de Tlacahuepan» por epígrafe: ¿A dónde iremos que muerte no haya? se abre El Reportero, la gran novela de vida, inédita todavía, del mexicano Gordon Ross (1952-2020) • Escritor apenas conocido, sólo publicó el volumen de cuentos Fuera del jardín (revista Le Prosa número 2, México, 1980, reeditado en la revista ZonAeropuerto, México, circa 1992 —la cita es de memoria ), y una muestra breve de la novela (también a principios de los 90) en el suplemento cultural Cultura 7 de la revista 7 Cambio, siendo de este modo el poeta Orlando Guillén su único editor • A su muerte, a modo de homenaje y a su memoria, Ediciones Le Prosa ofrece ahora a los lectores los dos primeros capítulos de la novela y unos fragmentos del extenso, bello y poderoso capítulo cuarto • El retrato del encabezado y los detalles ilustrativos son obra del pintor Rilke Roca; el resto, material gráfico de campo, es de 2007 en el taller El Alfar en Valle de Bravo, EdoMex, y testimonia la otra faceta de la existencia creadora de Gordon Ross: la cerámica, donde se destacó como uno de los grandes maestros del país • La verdadera historia y la valoración real de la escritura literaria del siglo XX y principios del XXI en México está sin duda por escribirse •

El Reportero

Gordon Ross

•

CAPÍTULO PRIMERO

GALDINO

Le dijeron que iba a salir a una peña en la cumbre de la montaña donde nace la vereda que lleva hacia la costa. A la luz de la luna llena vio la mole oscura proyectarse sobre los árboles como una joroba al borde de la pendiente. Desde ahí se dominaba completa la sierra hasta la línea acerada del mar y se perdía en la indefinición del fondo. A sus pies se desplegaban cerros, valles, innumerables cañadas, llanuras, selvas; el planeta curvado contra el cielo de plata. El viento silbó entre las rocas, dulce, cargado de la armonía que gravitaba sobre los hombres, las bestias, el éter pleno de estrellas fugitivas. El Reportero respiró hondo. La luna lo iluminó y pudimos ver su rostro de rasgos finos, sin marca.

Dos búhos se deslizaron silenciosos como una ola que se forma y se desvanece. Siguió las heridas de las cañadas, la fina red que une las ciudades y puntos de luz que se precipitan alineados hacia una nebulosa perdida en el fondo, probablemente El Puerto. Se sentía atraído por ella, pero al fijar la vista aquel halo informe desaparecía. Imaginó las calles desiertas a esa hora: la fría luz de los arbotantes contrastaría con la más cálida de las ventanas.

Halló el sendero. Descendía abruptamente y se precipitó por él con el ánimo de quien se tira a volar, como si en tres pasos pudiera alcanzar un destino que parecía a la mano. La pendiente le dio impulso y sí, voló entre los arbustos, ligero, dueño del cerro.

Salió a un pastizal sobre una ladera donde destacaba un encino mutilado para formar una cruz. Pintado de rojo y añil, adornado con listones y papeles de trapo, fosforescía a la luz de la luna. Al pasar a su lado notó que también le habían colgado figuras de madera y paja. Se detuvo un instante y lo observó como si le fuera familiar, como si en él hubieran prendido la tripa de su ombligo.

La vereda se metió entre una densa arboleda donde no penetraba ni un rayo de luna; a los pocos pasos ya no se veía ni el suelo que pisaba. Iba de puntas, atento, trastabillante, como si intuyera lo que le iba a sobrevenir. No tardó en ser sorprendido por el tronido de disparos seguidos de gritos y el trajinar de un grupo que subía. Apenas tuvo tiempo de saltar y ocultarse en la espesura. Escuchó a unos palmos el golpeteo de las botas y el resuello agitado del que huye. Luego los cascos de la caballada hicieron temblar la tierra.

Cuando levantó la cabeza lo rodeaba un silencio asfixiante. Después de una larga duda regresó al sendero y avanzó: primero cauteloso, y después a la mayor velocidad posible, incluso en los trechos donde no veía ni sus manos y reconocía el terreno con los puros pies. Se resbaló en una pendiente particularmente empinada y oscura donde la vereda tocó fondo para volver a subir y donde escuchó en la negrura un lejano chasquido metálico como una campanada. Tronaron varios disparos y las piernas parecieron doblársele. Se metió entre las matas y trastabilló otra vez para acabar rodando por una hondonada. Se golpeó contra rocas y troncos. Al llegar al fondo se puso de pie y continuó la carrera hasta que le ardieron los pulmones. Se cruzó con un árbol caído y aprovechó para esconderse entre las ramas. Sonaron más balazos muy por arriba de su escondite; pasos, voces; la hojarasca crujía. Creyó ver avanzar en el borde de la cañada una sombra. Sólo cerró los ojos y escondió la cabeza.

Un ruido se encadenó a otro. Del rumor del viento al de la rama al quebrarse, del insecto que zumba en lo oscuro al despliegue férreo de la red de la emboscada. Por segunda ocasión se hallaba agazapado sin saber siquiera quién era el enemigo o si realmente había un enemigo. Las sombras tomaban la forma de bocas, de máscaras, de arcos que guardaran la entrada a donde no hay retorno.

El eco de una más lejana balacera retumbó por las laderas como un desprendimiento de rocas; un eco impreciso que una vez ido parecía no haber sucedido.

En un instante el mundo se detuvo.

El viento barrió las copas de los árboles y sobrevino un silencio profundo.

Era el momento de escapar.

Se deslizó por la cuneta hasta el borde de una pared rocosa por donde bajó como un animal del monte. Llegó a un túnel de arbustos y zarzas por el que se metió como si fuera su propia madriguera. Bajó y bajó por peñas y resbaladeros, por recovecos húmedos y prominencias. Olía a helechos, a hongo.

Salió a un potrero plateado donde nacía un ojo de agua. Como si hubiera cruzado tras el muro protector de una ciudad se sintió entonces seguro. Se hincó a beber y cada trago lo llenó de fuerzas. Buscó un lugar para pasar el resto de la noche y se acomodó sobre la hojarasca bajo un encino.

El paisaje desde la peña aún permanecía prendido en su imaginación y matizaba cada pensamiento. Nadie había podido decirle qué tan lejos encontraría el primer pueblo ni qué tipo de gente lo habitaba. Sólo sabía que llegando a la costa había un gran Puerto desde donde podía ir a cualquier parte y retornar con su gente. Tampoco necesitaba más explicación; lo había visto: las luces de los pueblos al fondo de los valles, la serranía que se desgranaba suavemente. Lo que no encajaba era la fuerza oscura, el acecho; esa trampa a un lado del camino que seguía.

La luna cayó al poniente y la niebla descendió de las cumbres siseando y cantando; los oyameles avanzaron como mástiles en un mar apretado.

Abandonándose también El Reportero se hundió en el misterio.

Al amanecer la niebla colgaba de los árboles, pesada, viva, dándole mayor intensidad al esmeralda profundo del potrero, al dorado de un maizal reseco que se extendía a un lado invadido de bejucos de flores moradas. Se acercó al manantial y vio su reflejo, sus ojeras incipientes, su boca que florecía como si él mismo fluyera entre los guijarros.

El leve temblor de la superficie lo desnudó y pudo ver la silueta de su cráneo antes de hundir la cabeza en el agua helada y emerger como recién formada del limo.

Se restregó la cara, se sacudió las manos y se sintió listo para iniciar el viaje.

Con paso amplio se internó en el potrero.

Hubiera sido más seguro ir por el bosque, pero prefirió caminar sin miedo bajo el día. Las sombras, los caballos, los disparos se habían perdido con la noche.

El potrero se alargaba flanqueado por el bosque y descendía entre la niebla que caía a bocanadas en forma de carneros, arietes, caracoles que se desvanecían en la nada. Traía las botas empapadas, pero el frío en lugar de hostigarlo lo fortalecía.

Le llegó un olor acre a madera quemada.

Un trecho adelante se formó una laguna entre la niebla y vio una casona de piedra de techos de teja roja rodeada por un muro, a cuya sombra se desparramaban algunos jacales de tejamanil de los que se alzaba un humo sucio. Al acercarse comprobó que habían sido incendiados. Junto a uno, como una nota de advertencia yacía el cadáver de un hombre. Los perros que merodeaban huyeron al verlo llegar. Esperó un rato atento a cualquier movimiento, pero no había un alma. Confundido con la niebla se atrevió a proseguir hasta la casona frente a la que corría un camino de herradura, al que daban tres balcones de herrería y el arco que marcaba la entrada. El portón había sido demolido y las ventanas hechas trizas. Numerosos impactos de bala se abrían como pequeñas flores oscuras sobre la pared.

La niebla se desgarraba al chocar contra el muro de cantera. Olía a estiércol, a humo, a pudrición.

Desde la puerta derruida escuchó el rumor de una fuente y debajo el canto de los pájaros en sus jaulas. En uno de los corredores habían volcado un macetón y se veían marcadas hasta el camino las huellas de los que salieron huyendo. Lo prudente era proseguir, pero no resistió entrar. El patio se abrió a su izquierda como un telón que se descorriera paso a paso para descubrir primero una pileta de concreto de donde rebalsaba el agua y luego un montón de cadáveres ensombrecidos por un fresno alto y brillante. Había hombres, mujeres y niños, vestidos o desnudos, torcidos, apretados en un último abrazo, rígidos o sueltos como si durmieran, deformes, ausentes, con el rostro amoratado y los ojos abiertos. Alguien en un intento absurdo de prenderles fuego les arrojó un tizón, que, muñón de mástil, parecía guiarlos en su viaje.

Un hedor penetrante emanaba de ellos y se encajó como una larga y fina culebra.

Se quedó con la vista fija en aquel montón de brazos, piernas y cabezas; escudriñó entre los rostros como si esperara ver el suyo atrapado en esa flor de infierno. Un vuelo de pájaros se desprendió del fresno como ideas de una cabeza y rompió el encanto.

Se metió al primer cuarto: una bodega donde habían volteado las cajas y arrancado los estantes. Destrozaron los muebles y despanzurraron los sacos de harina y granos como si buscaran algo escondido. En el piso se confundían montones de clavos, cal, papeles y papas. La soledad de la casona, acentuada por el viento fétido y cortante que silbaba por los corredores, hacía que el saqueo pareciera obra del olvido y de las fieras. El Reportero cayó en una especie de trance como si se deslizara entre seres dormidos o inventados por el sueño.

El siguiente cuarto vino a ser la cocina, donde el brasero de adobe bien aplanado y encalado ocupaba completa la pared del fondo. Aún permanecía caliente, lo que le causó un apretón en el vientre como si se hubiera topado con alguien vivo. Sobre la mesa desgastada por el uso quedaban restos de comida y botellas vacías. Dos hileras de pocillos señalaban un último brindis. En el fregadero se amontonaban los platos sucios. Una canasta con pan permanecía intacta sobre una mesita. Sin pensar tomó uno y no le sorprendió que estuviera fresco.

El comedor se veía oscurecido por una cortina desgarrada por las balas que también alcanzaron una vitrina e hicieron añicos la losa. En las paredes colgaban almanaques con cromos de paisajes e imágenes religiosas. Al centro se alzaba una mesa alta de tablón rodeada por una docena de sillas corpulentas.

Llegó a un vestíbulo. Comunicaba con el patio a través de un arco. De ahí partían unas escaleras que, por no salir, tomó. Subió a un corredor adornado con macetas y jaulas colgadas de las columnas y al que daban las puertas de las habitaciones. Una de ellas oscilaba empujada por el viento. Se acercó y miró al interior. Dos rendijas de luz se filtraban por las contraventanas iluminando apenas el desorden de sillas volcadas, muebles abiertos y ropa regada. La cama había sido desempotrada de su bastidor y el colchón arrancado de su lugar. Al acostumbrarse a la oscuridad pudo ver un cuerpo atado boca abajo. Creyó que se movía y escuchó un gemido. Entró y lo palpó. Aún respiraba. Poseído por una repentina ansiedad lo colocó boca arriba para descubrir que se trataba de un Viejo amordazado con un paliacate. De inmediato se lo quitó, quedando a la vista una marca morada. El Viejo abrió los ojos y en ellos se reflejó un dolor inmenso. Lo desamarró y lo colocó con cuidado sobre el colchón.

Huyendo de él y de esa recámara de aire comprimido y estanco, salió a buscar agua para reanimarlo. Oprimido por la luz que se filtraba de la niebla como un infinito atardecer y por el hedor de los cadáveres, se sintió peor.

Bajó presuroso hasta la cocina y llenó uno de los pocillos.

De regreso se topó con un par de ojillos luminosos. Había temido que lo hubieran abandonado. El Viejo había hecho un esfuerzo terrible para tratar de incorporarse, pero al verlo se desplomó aliviado. El Reportero le dio de beber y le limpió la cara.

—Ayúdame, Extranjero. Lo que necesito ya no es vida.

Se miraron a los ojos. El Reportero descubrió lo pequeño de su rostro; la nariz deforme, la boca delgada de serpiente.

—Nunca les falté; no sé por qué me traicionaron— exclamó desgarrado.

Temblaba con el rostro congestionado.

—Hermanito, ellos van a regresar… Soy un cobarde…

Ellos. Esa sola mención hizo a El Reportero voltear hacia la puerta; sabía que debía escapar de ahí.

—Soy un cobarde —insistió—; debí haberme quitado la vida… ¿Ahora qué puedo hacer…? Querían que les dijera dónde escondo el oro… Pero nunca; eso nunca; bastante es con dar mi vida.

El Reportero no escuchó. Se imaginó en una ráfaga que era lanzado al montón de cadáveres.

Reaccionó:

—¡Vamos…!; ¡hay que salir de aquí…!

El Viejo hizo una mueca:

—No puedo. Me rompieron las piernas.

El Reportero se acercó con la intención de cargarlo. El Viejo aprovechó y lo jaló del brazo y le susurró al oído que tuviera piedad, no tenía a dónde ir.

Su garra y sus palabras herían como una pinza que aprieta cada vez más.

—No tengas miedo. Es más doloroso estar como estoy.

Parecía fácil y hasta natural tomarlo del cuello y sofocarlo; quizá bastaría con una patada en el estómago. Sintió un gran odio e intentó zafarse. El Viejo lo sujetó con más fuerza:

—No te vayas. Me condenas a la peor de las muertes. Quieren el oro y no van a dejarme hasta que se los dé.

Las manos del Viejo se aferraron como raíces buscando nutrirse de esa vida fresca que temblaba, que se dolía. El Reportero se zafó finalmente de un jalón.

—¡Cobarde…! ¿Por qué no sacas tu arma y disparas…? Ten piedad.

El Reportero no resistió y huyó. La luz del patio lo deslumbró por un instante. Bajó a la carrera sin parar hasta el arco de entrada, donde ya no se atrevió a continuar. La niebla olorosa a ponzoña barría el camino.

Miró los jacales: las huellas de la batalla en el muro se confundían con las del salitre. Cerró los ojos; estaba cansado. Volvió a vivir la escena de la noche y le pareció muy, muy lejana. Escuchó los pájaros, la fuente. Suspiró hondo y como si le fuera familiar cruzar ese pórtico, dio media vuelta y regresó al patio. Los cadáveres amontonados con los brazos exangües, lacios, parecían un montón de hojas que hubieran caído del fresno.

Frente a la puerta de la cocina halló tirado un garrote —quizá la pata de un banco— y lo recogió. Lo balanceó; era largo y macizo como el mango de un hacha.

Al subir las escaleras sintió náuseas; el hedor lo ahogaba. Recordó el rostro del Viejo y le repugnó. Llegó abatido; el garrote que columpiaba a su paso y que lo había hecho sentirse poderoso, se transformó en un apéndice endurecido que le estorbaba. Se detuvo frente a la recámara presintiendo la atmósfera enrarecida por la respiración de ese cuerpo tibio que lo esperaba. Empujó la puerta y vio en la penumbra sus ojos aún más pequeños y fieros, la cabeza que se erguía tensa. El Reportero sopesó el garrote.

El Viejo le gritó. Gesticuló, tembló como una rata dispuesta a lanzarse a sus tobillos. Tuvo que sobreponerse para entrar. El Viejo se quedó quieto; miró el arma y un temblor más profundo lo cimbró. El Reportero quería apurar hasta el final la copa. Enceguecido levantó el garrote. Los oídos le zumbaron y le sobrevino una gran debilidad. Incapaz de avanzar, lo dejó caer a un lado. Las piernas le temblaban. Deseó desplomarse ahí mismo y esperar a los verdaderos asesinos…

El viejo aulló como un mono y lo insultó. En ese instante se escuchó el trote de caballos como lluvia de hielo.

—¡Eres un imbécil; un cobarde…! ¡Ya están aquí…!

El Reportero escuchó con fascinación. Se imaginó los caballos que entraban a galope montados por demonios que blandían sus machetes y daban alaridos de ave de presa. Sus rostros de labios descarnados eran iguales a los del Viejo.

En un rapto pudo observar iluminado por la luz que se filtraba por las rendijas el polvo suspendido dentro del cuarto; miles de mundos temblaban a su alrededor.

El Viejo no dejó de gritar y contorsionarse. Su boca equina de dientes enormes y podridos tiró mordiscos al aire. El Reportero deseó rabiosamente soltarse y desgarrar esa carne que tenía enfrente. Estalló; dio un paso y le tiró una patada con todas sus fuerzas.

Como un árbol que al caer por el hacha deja en silencio al bosque, así en esa oscura recámara ya no se escuchó ruido alguno.

CAPÍTULO SEGUNDO

LA BEATA

Afuera la tierra temblaba.

A toda prisa salió al corredor. Por uno de sus extremos remataba con el muro que rodeaba la casona y hacia ahí corrió con las mandíbulas apretadas. Aprovechó el impulso para escalarlo, y, aunque la altura del otro lado era considerable, brincó al vacío, a cubierto de la caballada que en ese instante entró al patio. Rodó al caer entre el pasto crecido y se levantó con el mismo vuelo. Saltó una tapia y se internó en un huerto que colindaba con el bosque.

Se sumergió a la carrera entre los árboles. Quería perderse en la niebla que todo lo borra, que desintegra la materia; hundirse en el laberinto y no regresar. No lograba escapar al peso de aquel cuarto irrespirable, a la mirada perruna del Viejo; al hecho de saberse cobarde… Dejó que las ramas lo azotaran, le arañaran la cara; que el cuerpo llorara a su manera, que la profundidad del bosque lo tragara.

Cuando ya no pudo más y se detuvo, siguió con la vista los troncos que se perdían en lo alto, las telarañas que flotaban engarzadas de brillantes; no había refugio ni escape: ese no era su lugar. Miró atrás y era igual que para adelante. Volvió a escuchar la caballada, los alaridos, los insultos del Viejo; vio a los demonios con sus máscaras.

Enfebrecido, sofocado, con la mirada borrosa por la niebla interior, trató de recordar cómo había quedado el Viejo; de convencerse que con la patada había sido suficiente; situarse en ese cuarto: examinar ese rostro, asegurarse. Sin poder vencer la certeza de que no, se decía una y otra vez que lo había matado. Se imaginó que volvía a cruzar el pórtico, que apartaba con su garrote a los demonios, que regresaba a aquel cuarto. En ese punto la visión se retorcía. Veía al Viejo en la pila de los cadáveres y que desde ahí lo señalaba.

Volvió a correr hasta que tras la cortina de árboles la niebla se llenó de luz que presagiaba un espacio abierto. Como quien se tira a una poza y al tocar el agua choca contra su imagen, así salió del bosque para toparse con un enorme barranco que cortaba la tierra de un tajo. Se quedó quieto, sorprendido.

La niebla caía en grandes masas que flotaban pesadamente en el vacío. Desde el fondo oculto se levantaba el bramido de un río que limaba el tuétano de la tierra.

Se perdió en la vastedad aérea de la blancura.

Al filo del despeñadero relumbró un cuervo; una rasgadura que dejó ver al Viejo como un árbol que al caer abre los brazos entre el gritar de los demonios y el hedor a carne muerta.

Volvió a temblar.

Una racha fría lo hizo reaccionar. Se sacudió y jaló aire.

Miró hacia el vacío sutil y vasto, tan lleno de luz y a la vez opaco. Era su destino sumergirse bajo ese manto, en ese silencio. No había más que niebla, ceguera.

Notó que corría una vereda por el borde. Se distinguió apenas lo suficiente para seducirlo. No esperó y avanzó enérgico.

Serpentear entre desfiladeros lo llevó a un camino de herradura que no se atrevió a pisar. Hundido un metro o dos como un riachuelo, marcado por huellas de hombres y bestias, parecía fluir cuesta abajo. Aún estaba vivo en el lodo el momento en que se hundió un talón para marcar una boca y se respiraba el aliento de los caballos. Frío, solitario, llevaba una multitud en su lomo.

Adelante se desprendía un sendero que se metía a la barranca entre un vaho de helechos. Se acercó y dio unos pasos hasta el borde del desfiladero donde lo recibió de lleno un viento cálido que venía de lo hondo. Se abrió una laguna azul en la cúpula del cielo y rápidamente se diluyó el velo de la niebla. El sol lo iluminó de golpe.

La niebla descendió por la barranca que poco a poco quedó expuesta. Las paredes de roca viva caían a plomo formadas por columnas de cubos y poliedros encajados unos sobre otros, o por muros lisos pulidos por la lluvia.

De las anchas fisuras y cavidades nacían guirnaldas de magueyes que se sucedían hasta el fondo oculto. Donde se despeñaba un manantial se producía una cascada de helechos y hojas anchas como abanicos o enormes corazones.

Los afilados riscos de la sierra emergieron de entre las nubes; en lo más alto se destacó el peñón, altivo, inalcanzable.

Lejos de ahí, abajo, del mismo lado del barranco, la niebla descubrió lo que parecía ser una fábrica. Se trataba de cinco galeras de lámina, una tras de otra, del mismo tamaño, y de un edificio alto, sin ventanas, que chocaban contra el verdor del bosque. Una chimenea de ladrillos, gruesa como la trompa de un elefante, arrojaba una columna de humo oscuro que se combaba como el penacho de un volcán. A un costado desaguaba en el barranco un chorro cobrizo que desnudaba las peñas por donde caía y las pintaba de negros y violetas. Circundaba al edificio un muro de piedra fortificado con torretas de vigilancia como si fuese una cárcel. El sol se reflejó contra las láminas como contra un escudo.

Las nubes descendieron para formar una llanura que se extendió hasta el infinito. El barranco se volvió una bahía. Se escuchó con toda claridad, aunque vendría de muy lejos, el golpeteo cristalino de un martillo contra un yunque y se imaginó el hierro al rojo que era forjado.

Se recostó reconfortado por el calor del sol. Descubrió a su costado un camino de hormigas como un cable oscuro cargado de energía; las hormigas, frenéticas, ciegas, parecían una veta viva de la roca. Cerró los ojos y se cubrió la cara. Escuchó el viento que soplaba entre los árboles y sobre el vacío de la barranca. Poco a poco se quedó dormido.

Algo le caminaba sobre la pierna. Intentó levantar la cabeza pero el plúmbeo sopor del sueño se lo impidió. El cosquilleo subía hacia su vientre. Eran las hormigas, el látigo, la raíz que quería abrirse paso en su carne. Imaginó sus cabezas como escafandras, sus tenazas inflexibles. Presintió la sombra del Viejo. Quiso sacudirse, usar el puño. Las hormigas lo desgranaban como a una mazorca. A sus pies lo llamaba la profundidad del barranco y pedazo por pedazo cayó en él.

Lo despertó el viento que cambió de dirección; las nubes como la marea subían de regreso. La niebla serpenteaba presurosa entre los árboles. Las hormigas habían desaparecido. Cansado se restregó los ojos y se puso en pie para ver las últimas peñas sucumbir a la blancura. El hambre y el saberse perdido le pesaron. ¿Cuánto faltaría para llegar a un pueblo y poder salir de ahí? Recordó con rabia al Viejo; los demonios se habrían vengado por él.

Por el rabillo del ojo vio una silueta que se deslizó por el camino provocándole escalofrío. Sin hacer ruido y un tanto agachado se acercó para verla irse. Alcanzó a notar una camisa azul antes de que se fundiera en la niebla. Se disponía a tomar la vereda cuando un rumor a su espalda lo hizo voltear y descubrió que le apuntaban con un mosquetón.

—No te muevas— ordenaron.

Se trataba de Un Campesino que se recortó limpiamente en la niebla como un actor que saliera a las luces, y su rostro magnífico, resplandeciente, mostrara con crudeza cada vacilación, cada pensamiento.

Llegaron otros dos. Sin darle tiempo a reaccionar lo sujetaron y lo pusieron de espaldas contra el talud del camino. Uno le dobló el brazo y otro lo registró. Escuchó a su espalda una voz aguda de mujer que exigió que buscaran bien.

Por fin había caído; quizá era lo mejor.

—¿Qué haces aquí? —le interrogó la misma voz, imperiosa.

Le forzaron el brazo para que contestara.

—Voy de paso.

—No te creo. ¿Dónde están tus compañeros?

—Vengo solo.

—Busquen bien a ver si no trae un papel.

Registraron sus bolsas vacías.

—No trae nada —dijo uno de los hombres.

—Vienes de lo de Galdino. Si no, ¿qué haces aquí?

Se estremeció.

—Lo que quiero es llegar al pueblo más cercano.

—De seguro lo mandó el gobierno —terció otra voz—. Por eso no trae armas y viene solo.

Lo envolvió el olor de los helechos y la tierra oscura que se aplastaban contra su cara.

—¿A quién veniste a ver? —machacó otra vez la mujer.

—No conozco a nadie; sólo voy de paso.

—Es un agente —recalcó la misma voz—. No va a hablar.

—Habla, desgraciado —le exigió el que lo tenía sujeto del brazo.

—De verdad no sé nada. No soy agente…

—Sí, sí eres —lo interrumpió la mujer—. No nos vas a engañar… ¡Suéltenlo!

Al voltear se topó con una mujer pequeña escondida tras un rebozo, de mirada profunda que penetraba sin injuriar como si conociera todo; nariz ancha, y labios apretados con la ligera curva descendente de quien duda y no cuestiona.

—No te voy a hacer nada… Quiero que vayas y les digas un mensaje de mi parte… Diles que La Beata no se va a rendir; que pronto vamos a recuperar lo nuestro… A Galdino lo mataron entre ellos; pero si nos quieren echar la culpa, háganlo. Sólo se nos adelantaron. Ahora sin el soplón, va a ser más fácil… Si el gobierno quiere, rápido acabamos con ellos; pero tienen que mandarnos armas. Y si no, no importa; igual podemos… Quiero que vengas para que veas nuestra fuerza, para que vayas y les digas… Yo sé que el gobierno quiere recuperar La Mina el solo; por eso no nos cumplen; por eso tantas desconfianzas… Pero es mejor que no se hagan ilusiones: estamos resueltos a que nadie más mande por aquí… Al gobierno lo vamos a dejar entrar sólo si nos ayuda y respeta nuestras exigencias…

Llegaron otros dos hombres armados con fusiles.

—Vámonos —ordenó La Beata al verlos—; no vayamos a tener un mal encuentro.

Uno de los que lo habían sujetado lo empujó con el cañón de su arma y todos se pusieron en movimiento. En la fila que se formó quedó atrás de La Beata, que rápido se adelantó con uno de sus escoltas. Iban a paso veloz, casi trotando. Los de mero adelante se perdieron en la niebla y el grupo se separó. El Reportero fijó la vista en el rebozo que se prolongaba en aleta caudal oscura y deshilachada, en la cola de un papalote que va bajando. De ella se desprendía un aroma acre, un remolino que llegaba hasta él y al envolverlo lo remitía a otro tiempo, de cuando los hombres emergieron junto con la sierra, del mar.

El camino torció y descendió bruscamente para alcanzar un pequeño puente de piedra coronado al centro por una cruz. Sin decir palabra se detuvieron y La Beata se hincó a orar. No había diferencia entre la piedra y esa figura pequeña y nerviosa, entre los grises inmóviles y el negro huidizo, como si fuera un ánima creada por el rozar del agua.

Por la estrecha garganta corría encajonado un riachuelo que sonaba como el cascabel de una serpiente; había labrado sobre el lomo vivo de la roca un canal pulido y angosto que serpenteaba por abajo del puente.

La Beata postrada frente a la cruz que se elevaba desafiante, parecía una excrecencia que se hubiera derramado de ella como la resina que mana de la herida de un árbol. El tiempo no había logrado borrar los jeroglíficos que cubrían la piedra. Entre las volutas desgastadas se distinguían a los lados un par de lanzas y al centro una columna sobre la que señoreaba un Gallo con un ojo oscuro que vigilaba. Arriba despuntaba una escalera que llevaba a una campana coronada por una guirnalda de espinas. El travesaño tenía un relieve entretejido de flores. Cubierta de rosetones de líquenes, húmeda por la niebla, parecía haber nacido de la roca y del río. El Reportero no podía quitarle los ojos. Como si fuera un reencuentro con algo enraizado en su memoria le atañía en lo personal. El Gallo lo miraba de fijo, taladrante.

La oración fue breve. La Beata cobró vida de pronto y de inmediato reiniciaron su camino.

No tardaron en llegar a un sitio donde la esperaba vigilante un grupo de campesinos armados con escopetas y machetes que, en seguida y con notorio respeto, se reunieron en torno a ella. El jefe se adelantó a recibirla con comedimiento. Musitaron unas palabras y con la misma prisa que llevaban todo el grupo se internó por una vereda que se apartaba del camino.

Salieron a un claro que daba hacia el barranco. Era un rodete cortado del bosque que dejaba libre una pequeña explanada con un montículo al centro coronado por un jacal de tejamanil. Habían limpiado con machete y prendido una hoguera. Una gran cantidad de gente dispersa por todo el lugar los miró silenciosa, de soslayo. Envuelta en sus frazadas, armada, permanecían inmóviles, bien plantados, como si a pesar de estar a la vista siguieran ocultos. La luz acerada que emergía del lado del desfiladero pintaba en sus siluetas un ribete de plata. De una pieza, tenían la mirada neutra y fija de los testigos.

La Beata y los principales que venían con ella se acercaron a un grupo que los aguardaba al pie del montículo. Se inclinó levemente ante dos campesinos de pelo blanco. El que vigilaba al Reportero no lo dejó acercarse. Platicaron en susurros, parcos, sin hacer aspavientos, moviendo con suavidad las manos.

Por el techo del jacal se filtró un humo blanco que inundó el lugar con el aroma del ocote.

La Beata le hizo una seña a su vigía y este lo llevó con ellos.

Uno de los ancianos se adelantó.

—La Beata dice que vienes de parte del gobierno, pero que no quieres hablar —su voz enronquecida acusaba—. Veniste a espiar. Fuiste a lo de Galdino para asegurarte. Debes saber quién lo ordenó. Los capitanes y los de La Mina son compadres; se burlan de la autoridad. Eso hemos visto. Tú debes hablar con los jefes, platicarles. Ella dice que mandemos contigo un mensaje, pero ya son muchos los que mandamos y no hay respuesta. Tú tampoco vas a cumplir; ninguno de ustedes cumple. Pero como has venido desarmado, te vamos a dejar ir.

—Yo no vengo de parte de nadie— balbuceó El Reportero.

—No te quieres comprometer —el Anciano dejó escapar una sonrisa—; pero ya les llegó su tiempo. Eso puedes ir a decir. Con rifles o sin rifles vamos a vengar a nuestros muertos.

—Si el gobierno está con nosotros, que mande armas —remató La Beata—; sólo así podemos creer. Conque digan, bajamos por ellas.

—El enemigo se pelea entre sí; es el momento de su fin —agregó El Anciano—. Aunque no hagamos nada van a caer. Dile al gobierno que ya aprendimos; que bien sabemos quiénes son.

—Vas a pasar la noche con nosotros; mañana, con todos, te irás por tu lado —ordenó un hombre corpulento junto a La Beata.

El Anciano lo saludó con un tocarse suave de manos y seguido de La Beata y los principales se dirigieron al jacal.

—Tu llegada es otra de las señales; que todos sepan que no han acabado con nosotros.

El Reportero y su guardián se acomodaron al borde del bosque frente a una de las fogatas que ardían en el patio. Le ofrecieron un tamal gordo, desabrido, con un dejo a resina, a almidón; y luego una tortilla igual, gorda, con unos quelites asados, sin sal. El día se apagó, rápido, como si la niebla acelerara el caer de la noche.

Una botella de aguardiente circuló de boca en boca.

—Lo único que sigue llegando de tierra caliente es la caña —le dijeron al pasarle la botella—. Los que la traen pasan recuas enteras.

El Reportero tomó varios tragos. El licor le asentó el estómago y la cabeza.

—¿Cuál es el pueblo más cercano? —le preguntó a su guardián.

—Por acá no quedan pueblos; han quemado todos. Ahora vivimos como cabras. Has caído en un mal lugar; ya ni la milpa crece.

Bebieron otro tanto de la botella y la pasaron.

—He visto las luces desde arriba —insistió.

—Sí, sí se ven; pero están muy lejos.

—-¿Un día a pie?

—No. Más. Mucho más. Es muy difícil pasar; hay que conocer bien. Todos los caminos están cerrados.

—¿Tú no me puedes ayudar?

—No. No conozco… Tengo la intención de ir algún día a Policarpia… Pero todo tiene que componerse. Así no se puede.

—¿Pero cuál es la razón de tanto pleito?

—¿No lo sabes?

—No. De verdad, no.

El vigilante no contestó. Les llegó de nuevo la botella con el último trago.

—Toma, ten —se la ofreció—. Si tienes que bajar y de veras no conoces, va a ser muy difícil.

—Donde me encontraron vi una vereda que bajaba por la barranca. ¿A dónde lleva?

—Todas esas veredas son peligrosas; tienen muchas caídas y resbaladeros. Luego el río va encajonado y en algunos lugares no hay siquiera orilla. Si llegas a bajar, a fuerzas has de ir en la corriente durante un tramo muy largo, hasta que sales más allá de las fincas, donde dicen que se pasa un puente grande… Ya te dije. No conozco. Eso es todo lo que sé.

—La Beata va a prender el fuego —advirtió una voz.

—¿Tú bajarías por ahí? — insistió El Reportero.

—Mejor que enfrentarse a los de La Mina. A menos que tengas trato —sonrió.

Otra botella inició la ronda. Algunos prendieron sus cigarros entre el frío que arreciaba. El Reportero ya no quiso preguntar; se había quedado fijo en esa vereda que caía con el barranco. Le llegó el aguardiente y bebió unos buenos tragos. Se acercó a la fogata que se mantenía casi en el puro rescoldo. Adelantó sus manos para calentarse y vio a través de ellas el entreverado paisaje del fuego.

La luna se filtró entre la niebla; las sombras perdieron su densidad. El montículo con todo y jacal se congeló en un reflejo metálico que en cualquier momento se transformaría en cristal. En el interior del jacal se prendió una luz amarillenta que hizo estremecer a todos.

—La caja ya le está hablando —dijo la misma voz lejana—; muy pronto se nos viene la guerra. La caja dice que se va a partir el monte y se hará la venganza; nadie se va a salvar.

Las palabras cayeron como trozos de espejo entre la sombra ondulante de los árboles.

El Reportero se quiso imaginar a La Beata frente al fuego como él mismo frente a los rescoldos y discernir en esa materia naranja el futuro, su futuro. Recorrió con la vista las nervaduras de los carbones que se comunicaban hacia el interior aún más prendido; esos pasajes casi blancos donde surgían las llamas como un fluido que emanara del desierto de ceniza helado como la nieve. El rescoldo le quemaba la cara; le ardía en los ojos.

Se acomodó y se quedó dormido. Soñó que volvía al patio de la casona. El piso se hallaba cubierto de hojas secas, hojas grandes retorcidas como caracoles que el viento hacía girar. Al fondo se alzaba una escalera en ruinas.

El Viejo, Galdino, lo vigilaba desde una silla.

—Dame agua —exigió.

Fue a la pila pero el agua se le escapaba entre las manos.

Entraron juntos a una habitación. El Viejo sacó un revólver. Sabía que le iba a disparar. Presintió la trayectoria de la bala hasta su vientre; no hubo dolor sino la oscuridad como una red.

Varias veces lo despertó el frío que calaba hasta los huesos y no conciliaba el sueño hasta que alguien arrojaba otro leño al fuego.

En la madrugada soñó que La Beata, oculta tras una máscara de oro, le daba de comer. Que tomó una bola de fuego y se la metió a la boca. Le supo a tierra, a carne viva, como si masticara una mano que hubiera empuñado un arma. Le señaló a lo lejos y vio el océano que cubría la tierra.

La máscara brilló igual que un fierro de herrar; tomó la figura del Gallo, su ojo como un proyectil. Quiso pararse, huir, pero resbaló en el piso húmedo.

El Gallo seguía ahí, en la empuñadura de la espada.

Atrás se escuchó el oleaje del mar.

CAPÍTULO CUARTO

DOMINGO BLANCO

Como pudo corrió por el fondo de la cuneta entre charcos y piedras sin mayor dirección que la del riachuelo, por el que rápido se internó en el bosque. Arriba la luna espejeaba tras las ramas con un acento, más que de luz, umbrío. Le recordaba que pronto irían como perros tras su rastro.

El curso del riachuelo se cruzó con el camino, y saltó sobre él; redobló el paso como un borracho que destapa otra botella. La gente de La Beata se atrevía; ¿él por qué no? Sus pisadas se perderían entre las muchas marcadas en el polvo.

Corrió hasta el agotamiento.

Se detuvo sin aliento en una curva que bordeaba una ladera que descendía a tajo. El corazón le martilleaba dolorosamente en las sienes.

El aire se adelgazó como sucede antes de un terremoto.

No soportó seguir ahí y tampoco en el camino, así que se lanzó por el bosque ladera abajo sin importarle lo empinado de la colina. La luz de la luna más que alumbrar engañaba y no había forma de distinguir hacia dónde iba ni si acabaría enfrentándose al vacío. Se dejó llevar hasta un punto donde la caída era casi vertical. A pesar de seguir con las manos atadas a la espalda no se detuvo, así se tratara de La Barranca.

Hacia el fondo se escuchó el rumor de árboles con la resonancia que da el espacio que se abre o se hunde.

Se apoyó en una roca que se desprendió con su peso, quiso agarrase de la tierra, luego de una raíz. Se deslizó entre una nube de polvo y piedrezuelas que sabía a seco. Se atoró en un tronco y escuchó botar las piedras metros abajo.

El vacío lo atrajo con fuerza; la inclinación del terreno amenazó arrancarlo de su frágil refugio y presintió que hasta el árbol al que se aferraba habría de sucumbir. No había retorno; valía más mejor morir ahí.

Por segunda vez se soltó.

Buscó detenerse con todo el cuerpo, con los talones, con la espalda y los codos, pero cada vez iba más rápido. Al llegar a una pared de arenisca perdió asidero y se vino abajo entre un alud de rocas y palos.

Mientras caía oía la voz de Walter y el vibrar sordo de las cartas cuando eran barajadas…; veía las luces de los pueblos, la mujer que le dio de comer…

Terminó abruptamente en un juncal arrojado como un despojo. Tardó en darse cuenta, pues dentro de él siguió cayendo. Quedó boca abajo contra un piso de barro húmedo, donde permaneció quieto con los ojos cerrados. Lo envolvió un aroma a fermento que actuó como un somnífero. Adormecido, entumido, la humedad penetró por su piel y poco a poco se desgranó en humus.

Pero el temor seguía vivo; escuchó con claridad alucinante un trote de caballos y luego voces. No resistió levantar la cabeza, mas cuando puso atención el viento lo había borrado.

Su cráneo palpitaba y los huesos apenas lo sostenían.

Abrió con el cuerpo un túnel entre helechos y cañas y de rodillas alcanzó una playita de guijarros donde se derrumbó. Era el borde de un riachuelo.

Al escuchar el rumor del agua supo que había llegado a un lugar seguro.

Despuntaba el alba cuando un par de ojos lo descubrieron. Un hombre delgado, mimético, doblado por el peso de una joroba que tenía algo de tocón, lo miraba fijamente. A despecho de su contrahechura se movió ligero hasta donde reposaba como un muerto. Plegó el oído a su espalda para saber si respiraba y al asegurarse que estaba vivo lo picó con la punta de su escopeta. El Reportero tardó en volver en sí. En cuanto emergió a la conciencia se sorprendió con espanto de verse encañonado por aquel ser de angulosidades de encino, mitad bestia, mitad planta.

Era la primera vez también que El Cazador se topaba con un hombre en estas condiciones, en lo más cerrado del monte, con la ropa desgarrada y el rostro cubierto de heridas. Por un instante lo vio como presa y se acordó del sabor tierno de la carne humana cuando llegó a probarla durante las matazones que hubo en La Mina, mas decidió mejor indicarle con un movimiento de la escopeta que se levantara. El Reportero, engarrotado, no pudo siquiera ponerse de rodillas. El Cazador se terció el arma y lo ayudó tomándolo de los hombros.

Enfermo, abrasado por la sed, lo que quería era quedarse ahí y entregarse a la tierra que lo reclamaba. El Cazador lo vio a los ojos y acostumbrado al alarido silencioso de sus presas entendió. Le dio de beber en el hueco de su mano, pero no lo desamarró. Que El Arriero decidiera. Con algo de trabajo, pues traía la escopeta y las alforjas, cruzaron juntos el riachuelo y se encaminaron por entre los arbustos para salir a una vereda.

El Reportero se empapó de rocío. Lo fresco le ayudó a recuperar la lucidez y el aplomo y poco a poco a sostenerse por su propio pie. El jorobado al darse cuenta lo dejó avanzar solo. Sin decirse palabra se entendieron.

La vereda salió a otra más ancha con huellas de caballos y pronto pudo ver entre el encinar el humo gris de las fogatas de un campamento. Muchas tiendas de lona y piel del color pardusco de la hojarasca, de todos tamaños, se amontonaban con cierto desorden alrededor de una aguada tupida de alcatraces, tras la que pastaba un hato de mulas. Lo que lo tomó de sorpresa fue la catadura de sus habitantes. No eran monteros o gambusinos sino una tribu de jorobados, una raza deforme: la espalda torcida, los brazos anchos y poderosos, las piernas cortas como garfios y el silencio y la mirada de las bestias. Habían nacido del bosque como los hongos.

Lo llevó ladera arriba, hacia una tienda más grande que las otras, de cuero nuevo, limpio, donde, bajo un encino que marcaba con su ancha fronda un redondel, hallaron al líder, a El Arriero, sentado en una silla de campaña. Se trataba de un viejo con un paliacate amarrado a la cabeza del que rebosaba una pelambrera plateada como una corona en torno a un rostro cacarizo y sanguíneo. Fornido, con una joroba igual que los demás pero con los hombros levantados y la espalda casi recta, saltó lleno de energía al verlos y descubrir la presa, a la que miró gozoso con profunda curiosidad. En cuanto lo tuvo enfrente, con aire teatral se acercó a observarlo como si se tratara de un bicho del monte. Se inclinó como si pretendiera olerlo. Le dio la vuelta y después de soltar un gruñido de entendimiento regresó a su silla.

—¿Y a este en dónde lo encontraste? —preguntó con una voz ronca y firme, con la tesitura añosa de lo primero que se dice en el día.

A El Cazador, que por su largo silencio pareciera que no tuviera voz, le costó trabajo hilar las palabras:

—Aquí cerca, en la boca de La Cañadita —dio unos pasos imperceptibles hacia atrás con la actitud de un súbdito—. Lo tomé de junto al río —pareció disculparse.

El príncipe de los jorobados sonrió magnánimo.

—¿No pudiste encontrarte otro menos mallugado? —hizo una pausa mientras observaba la reacción de su tropa que se mantenía a distancia, perpleja e interesada—… Tienes suerte —se dirigió a El Reportero y cambió el tono de voz—…; vengas de donde vengas, de arriba o de abajo, se ve que lograste escapar de unas garras bien afiladas —se recargó contra la lona de su silla—… Me has recordado aquel héroe que después de luchar contra el mar y estar a punto varias veces de ahogarse, llega desfalleciente a la playa donde cree encontrar su salvación, pero lo que encuentra es gente armada sin saber si son amigos o enemigos y a los que no tiene mas remedio que entregarse —lo repasó con una mirada ambigua, sonriente—… ¿Quién te amarró?

—El Águila —le contestó rápido y seguro como si lo denunciara ante un tribunal que podría vengarlo.

El viejo rió.

—Por ese sólo hecho ya me caes bien. ¿Cómo escapaste?

—Esperé a que estuvieran borrachos y salté por una ventana.

Al viejo se le iluminó el rostro con lo que fue más que una carcajada.

—Yo me encargo de que nunca te encuentre ni sepan por dónde te fuiste —reaccionó enérgico. “¡Desátalo!” —ordenó a El Cazador.

Sus brazos libres cayeron engarrotados.

—¿Y qué te trajo a la sierra?

Algunos jorobados habían hecho una rueda y observaban atentos.

—Soy un Extranjero, y lo único que busco es llegar al Puerto.

El jorobado se acarició la barbilla.

—Pues no va a ser fácil. Todos los pasos están cerrados. Pero no importa. Ya veremos. Quizá no tengas que ir tan lejos: aquí a veces necesitamos sangre nueva. En tu cara veo que fuiste a la escuela; pudiera ser que me ayudaras a llevar las cuentas. El único que sabe sumar aquí soy yo y necesito alguien decente que me prepare los papeles y ponga en orden los libros. Los números deben estar claros siempre, que si no, luego hasta muertos hay… De eso ya sé bastante —soltó una nueva carcajada.

—Ven, siéntate, vamos a platicar —le señaló un tronco que sobresalía del piso—. Tráele un té de canela caliente —indicó a El Cazador, que de inmediato fue a buscarlo—… Son tan pocos los que nos visitan…

Balanceó la cabeza y apretó los labios. Dibujó el gesto de quien se prepara a contar una larga historia. Tomó aire y desgranó poco a poco:

—Estás en buenas manos. El Cazador sabe escoger y jamás da un paso atrás. Mejor padrino ni comprado. Aquí somos familia, por eso nadie puede con nosotros. Vivimos en el monte como los antiguos y por eso somos felices. También tenemos el mejor aguardiente —al hablar levantaba la mano derecha juntando los dedos que dirigía hacia abajo en un gesto de bailarín—. Quién sabe cómo llegaste por aquí…; ya me explicarás tus razones, al fin que todos hemos sufrido algún tropiezo…; pero, para que me vayas conociendo, te voy a platicar lo que me trajo a mí por estas tierras hace ya muchos años… La encrucijada vino cuando me acusaron de hacer cuentas chuecas —aseveró bajando la voz—. Aquí todos se saben el cuento, cada uno a su manera y no hay quien no le eche de su cosecha, por eso prefiero que lo escuches de mí y conozcas la verdad —le clavó sus ojos redondos coronados de venas violeta—. Esto sucedió en El Puerto, allá donde tú dices que quieres ir…; allá donde todos quisiéramos regresar… no eres el único, ¿sabes?…; allá en el mercado de pescados, a un lado de los muelles donde mi hermano hacía su venta, y se movía mucha lana. Había un tipo al que llamaban El Zancudo, porque era de patas muy largas y flacas. Fue uno de los primeros que llegaron, y supo hacerse amigo de diputados y pesudos, por lo que mangoneaba el mercado a su antojo. Le dieron una credencial con sello oficial de detective de la secreta y se sentía muy gallo. Trataba con los que acaparaban directo de los pescadores y entre ellos le ponían precio a la mercancía. Luego le señalaba a cada puestero su cuota de lo que podía comprar. Cuando escaseaba el camarón sólo a sus cercanos les tocaba. También distribuía y cobraba los lugares, y para eso me contrató, para exprimir a los canijos que ahí vendían. Le caí bien porque siempre he sido mal encarado y no me tiemblan las rodillas, así que cargaba una libreta y un pistolón en la cintura para que se viera el bulto, y recorría los pasillos recibiendo monedas y dando un papelito sellado. Todo iba bien hasta que alguien le calentó la cabeza con el cuento de que le engañaba con los dineros. Y no era cierto: él me daba contados los papeles y yo le daba contado el dinero. El que yo cobrara un sobreprecio a los que se atrasaban o para permisos especiales, ya era mi negocio, y no tenía porqué darle reporte; nunca, ni que fuera idiota…: se iba a quedar con todo… Y eso quiso…, y por eso me fue a ver, para cacharme en la movida y tener pretexto para llevarse todo. Como te has de imaginar, la gente no lo quería, por fanfarrón y mano pesada. Yo también ya me había cansado de que me chupara la sangre…, o peor, de ser yo quien chupara la sangre a otros por él. Ya se lo había advertido a mi hermano…

Regresó El Cazador con dos pocillos humeantes, uno para El Reportero y otro para El Jefe, y se sentó a un lado.

—Así que una mañana se presentó El Zancudo bien temprano; no había salido ni el sol. Yo andaba en lo mío, cobrando, y que llega hasta donde estoy y que me quita mi cuaderno y se pone a revisar las cuentas. Ahí venía todo. Tenía tachaduras y números sobrepuestos que sólo yo entendía; pero eso no le impidió meterse donde no debía. Primero nada más carraspeó mientras seguía con el dedo los números, y apretó la boca. Luego me miró con ganas de tronarme ahí mismo. Alzó la voz y fue como si me atravesara con una lanza. Volteé alrededor y al descubrir a su gente, muchos puestos atrás y distraída, que saco el cuete… Desde que me arrebató la libreta tenía la mano preparada, y que le disparo al corazón. Así como te lo digo, y que me pelo… La gente se agachó, hubo gritos, algunos corrieron para aquí, otros para allá. La pistola me quemaba, mas pardeaba la mañana, las luces no iluminaban nada y yo conocía todos los atajos, ¡así que ni forma de que me agarraran!… Era mi destino; si no, no estaría aquí…

Al tiempo de hablar hacía gestos y movimientos de mano con los que dibujaba ese mercado del que rezumaba el olor del pescado fresco, del camarón, un aroma a mar que se mezclaba con el de la pólvora.

—Pero el asunto no acabó ahí. No, qué va… El Zancudo era sólo la fachada de otro más gallo que no quiso soltar el hueso y luegoluego saltó y se fue contra mí y contra mi hermano, que tuvo que irse para el monte… No me dejaron en paz hasta que, en una de malas, caí en la cárcel, donde aprendí que matar un hombre es un pecado menor.

Unos cuantos jorobados escuchaban con una media sonrisa.

—En la cárcel fue que me pusieron Domingo Blanco por un famoso asaltante que se parecía a mí y que habían ahorcado en el mero patio de la prisión. Dicen que quedó ahí colgado hasta que los zopilotes lo dejaron en los huesos y vinieron los perros a terminarlo. En la cárcel todos sabían que había la orden de matarme, pero el que volvió a matar fui yo. Me llevé a dos que en lugar de cobrar por mi vida se fueron derechito al infierno. Me volví famoso. En la calle todo mundo hablaba de mí. Llegaban periodistas y me preguntaban…; por eso no me echaron al hoyo…; mejor el juez me dio cadena perpetua y me mandaron en la primera cuerda a La Mina… Así es cómo caí en el infierno de veras no fregaderas, ¡y nomás por el puro pecado de anotar lo que no debía…! Por eso aquí me ves, lejos de todos, al acecho como animal de monte…

—Pero tú no te ves como si te hubiera ido mejor que a mí —prosiguió después de resoplar—. Parece como si te hubieran venido arrastrando desde La Mina… Así pasa. Te salvaste sólo porque todavía no te tocaba…; porque cuando te llega la hora…, ¡aunque te escondas en un pozo…! —abrió sus ojos de canica—. Estate tranquilo…; te voy a llevar conmigo lejos de aquí. Vamos a quedarnos un par de días por allá, y luego volamos. Mientras, tú te vas a estar bien escondidito y sirve que te repones. Come bien, descansa, que nos va a tocar caminar toda una noche…

El Reportero pudo finalmente doblar los brazos y se los sobó con las manos acalambradas.

Llegó un Jorobado con una cazuela cubierta por una servilleta que puso a un lado. Eran tamales. El Arriero le ofreció a El Cazador y a El Reportero, y mientras se comían el primero prosiguió con sus relatos.

—El Puerto es muy bonito. Le hicieron un malecón bien ancho, bordeado de palmeras. En la tarde se llena así —hizo un gesto con la mano— de mujeres bonitas. Venden dulces, conchas raras y erizos que alguien sacó del mar, globos que retiemblan por la brisa… También está llena la playa de La Guitarra donde los enamorados van a ver la puesta del sol… De todos lados se vislumbra el faro en la punta de la bahía; lo construyeron sobre una peña tan dura que el mar sólo ha podido pulirla. Ahí está, de una sola pieza, brillante como una tortuga gigante enterrada en la arena… En la madrugada llegaba hasta mi hamaca el aroma del café que tostaban en los expendios de la plaza de armas, y me imaginaba a las señoras apuradas con sus canastos rumbo al mercado… Todavía hay mañanas que me despierto y creo escuchar el chirriar de las grúas en los muelles, el pitar de las fábricas, los camiones que sufrían al subir las cuestas, el grito de la señora que avisaba que traía el pan para el desayuno…

El rostro de Domingo Blanco, enmarcado por el paliacate en la cabeza, era redondo y mofletudo como una papa. Lo mismo su nariz, inflada por el aguardiente. Su barba de varios días, sin ser cerrada, era una sombra plateada que le cubría desde las sienes. A pesar del fresco sudaba sin parar y más cuando la historia le exigía cargar la voz. Se le formaban gruesas gotas en la frente y en el cuello, que era ancho, apergaminado, de garganta igualmente rolliza, de la que salía una voz vieja, bien profunda, retenida, sofocada, que dejaba traslucir una fractura que llegaba hondo. Entornaba los ojos al arranque de cada frase como si pescara de atrás, y después del clímax, en el momento en que caía en un silencio para preparar la sorpresa, miraban interrogantes y a la vez orgullosos, profundamente orgullosos, tanto para imponerse, como para exigirle al otro celebrar a la par. Con la pura voz formaba un muro, una pinza; inundaba a sus víctimas, las arropaba, les exigía la admiración franca e inmediata de los niños.

Rememoró una ciudad de calles de arena, de barrios que han quedado sepultados. De sombras que retomaron sus pasos para un auditorio de jorobados, inalcanzables como gigantes, etéreas, de la época en la que todo se podía. Entre ellas se movía el joven Domingo Blanco como una flecha que rasga la carne, que brota predestinado con la misma fuerza con la que hiende, y que si se vio obligado a torcerse, fue para cumplir su destino.

Al tiempo que cargaban pistola y terminaban en las cantinas asediando mujeres por las que vale la pena matar, los caballeros vestían de blanco y eran galantes con sus damas. Salían perfumados después de la siesta hasta las callejuelas tras el muelle viejo en busca del cantar de las marimbas en algún patio bajo la luz esmeralda de los almendros, sin más intención que vivir derecho, natural.

Domingo Blanco se recargó contra la silla de lona, enderezó la espalda lo más que pudo y miró a su pueblo de jorobados. Era un rey con una cadena de oro macizo y una esclava en la muñeca derecha ancha como una corona. La cúpula del encino marcaba el salón desde donde dictaba sus sentencias. Sabía guardar el porte del que dirige, del que protege o manda a la horca según su interés; el pecho combado hacia delante, pleno. El campamento se extendía en abanico desde ahí y tenía los hilos en el puño. Miraba como miran los dueños, pero su mirada iba más allá del puro campamento, se metía al bosque, abarcaba cerros y cañadas, llegaba hasta El Puerto, se proyectaba con la sombra de la sierra, y si agitaba el brazo sabía que todos lo notaban. Escondido primero en la cárcel, luego en La Mina, y ahora libre con su recua pero lejos de toda mirada, pocos le conocían la cara; así, sólo era lo que de él decían. Cada vez que tejía una aventura sus relatos se infiltraban y nutrían, voces más abajo, el murmullo que formaba su verdadero cuerpo, y él lo sabía. Su fama, aseveró, se acrecentó por un corrido que le hizo un trovador popular entre las damas, y que cantaban hasta los niños, sin fijarse en la letra llena de afrentas y maledicencias.

—A La Mina caía la flor de lo peor de lo peor. Puros asesinos, algunos de niños y mujeres, violadores, locos… Ahí aventaban la basura para que se pudriera en un rincón donde nadie te pudiera oler ni apiadarse de ti. Peor que a una mula te encadenaban y te hacían trabajar en los túneles. Nadie llegaba a durar más de tres años. Hasta los guardias eran marinos y soldados que mandaban castigados por culpas manchadas de sangre. En la entrada estaba escrito como en la puerta de un panteón: “El que cruce por aquí jamás saldrá de vuelta”… Pero les falló… El gobierno se equivocó cuando mandó una cuerda con puros rebeldes. Una centena de muchachos que agarraron presos en El Puerto por alzarse a favor de los agraristas y que mandaron a La Mina para escarmentar a los revoltosos. Primero estaban espantados…; pero no tardaron en hallarle el modo de hacer su motín… A diferencia de nosotros, venían con jefes y brigadas, y se pusieron de acuerdo en secreto. Con una sola noche tuvieron para poner a los presos libres y a los guardias presos. Fueron muy listos…; se quedaron con todas las armas y no dejaban de vigilarnos ni permitían que nos reuniéramos… Hicieron grupos de adoctrinamiento y de ahí escogieron a su gente… Tomaron La Cañada y no dejaron subir más que a la brigada de agraristas que los vino a reforzar y a los del periódico, que llegaron a sacar fotos y a preguntarle a la gente sobre la revuelta.

El Cazador, sonreía y gruñía; delgado como un badajo hacía de resonador.

—Con el único que pactaron los rebeldes fue conmigo, y desde antes del golpe —continuó—. Desde entonces escogí estar afuera. Yo era el único que iba a poder con los jorobados —y señaló su propia joroba para reírse abiertamente —…; pero cuando vinieron los del periódico, me escondieron. Ellos eran revolucionarios, no asesinos, y yo tenía mi fama… Pero ¡qué iban a saber…! Con el tiempo el oro les hizo igual de daño que a todos y unos mandaron a fusilar a otros. Entre el paredón y la emboscada, el oro sin moverse pasaba de una mano a otra. ¿Y a quién le echaron la culpa…? ¡Pues a mí! ¡A Domingo Blanco, el matón! Yo tenía mi cuenta completa con los tres que debía; ya sabía lo que se siente quitarle la vida a un cristiano y lo que se paga, pero les gusté para que me colgaran de milagritos. En El Puerto todos los periódicos se adornaban con historias sobre mí. Pero nada era cierto. Por eso les escribí una carta; yo también soy revolucionario, les dije… La verdad es que en La Mina todos pierden el juicio… Hubo una ocasión en que en un mes asesinaron a tres jefes. Era cosa de que te nombrara la asamblea para estar señalado. Por mucho tiempo fue peor que cuando la prisión. De los que quedan de ese grupo están El Águila y Walter…; y otros, como el Licenciado, y uno que le nombran El Perro, que era agrarista…; a la mayoría se los acabaron quebrando…

Llegó un Jorobado con su fusil bien puesto para informar que estaban listos para cargar las mulas. Domingo Blanco se acabó el último tamal de un bocado y se puso de pie.

—Te lo dejo encargado; que se quede en la tiendita de acá atrás —le dijo a El Cazador, para después dirigirse a El Reportero—: Vamos a estar muy ocupados… Te advierto que no quiero que andes por ahí, no vaya a ser que pase alguien de fuera y te vea. Por la noche va a venir Walter…; si te descubren, no respondo.

Fue por un sombrero y agarró colina abajo. De espaldas y desde arriba, recortado por su andar de pasitos rápidos, lo abarcaba por completo la joroba. Parecía haber nacido de ella, como el escarabajo que toma la forma de su concha.

Al tiempo que descendía, las miradas de los jorobados se dirigían a él, y si no la mirada, sí el frente. Sin esfuerzo o ceremonia, como algo natural, daban vuelta sobre la faena que hacían para no darle la espalda, con lo que se formaba un iris que partía de él a donde se moviera. Iba lo mas erguido que podía, directo a lo suyo, remando con los brazos como si al tiempo de abrirse paso entre ese haz de intenciones se impulsara sostenido por todos.

Llegó hasta el fondo donde habían apilado ordenadas gran cantidad de latas de diez galones, que contó por grupos antes que las cargaran sobre las mulas. Como si se tratara de pertrechos militares lo hicieron con todo cuidado, todos a la vez, cada uno en su parte. El Arriero se perdió en el enjambre para reaparecer sobre su caballo y al estilo de los antiguos capitanes navegó sobre sus hombres.

Dio varias vueltas antes de que estuvieran listos y se adelantó a galope con su escolta. La recua no tardó en seguirlo. Al perderse los últimos a El Reportero le entró un vacío en el estómago. ¿A dónde iban? ¿Con Walter…?

El Cazador lo llevó frente a lo que, más que una tienda, parecía una bolsa de cuero con un palo atravesado, y se fue a desollar sus animales.

Los jorobados llevaban agua, barrían la explanada en el fondo, cortaban leña. Unos preparaban de comer en grandes peroles, otros limpiaban arreos o sus fusiles. Algunos de ellos lo observaban de tanto en tanto como un animalito al que se le vigila.

[…]

Al alborear lo despertó El Cazador y lo condujo a un ruedo en torno a una fogata donde algunos arrieros tomaban atole y mascaban gordas de maíz. Le sirvieron un pocillo y se sentó cerca del calor de la lumbre. No había rastro de las visitas de la noche; cada brizna parecía congelada por el silencio del bosque.

El día se hizo a la luz con extrema lentitud. Las siluetas de los encorvados, apacibles como fieras, sugerían enanos, frutos caprichosos de los árboles. Al fondo las mulas se sacudían el rocío y las moscas. Las tiendas sucias aleteaban al viento.

Después del almuerzo un grupo se sentó en una rueda a limpiar sus fusiles. Los tomaban como si se tratara de aperos de labranza. Las manos gruesas de quien pelea a golpes más que a balazos, eran de campesinos, no de guardias o soldados. Velludos bajo las camisas de manta, de tórax ancho y antebrazos poderosos, hablaban a gruñidos, a señas y movimientos de cabeza, y remataban sus frases secas con la risa aguda de los ignorantes. Otros se pusieron a desarmar las tiendas y apilar los haberes.

Se sentó en un tocón y los observó como lo haría el pasajero de una embarcación que se preparara a partir. Con la energía de alguien harto del descanso y la espera, los jorobados se comportaban igual que marineros que amarran la carga y preparan las velas. Entre dos doblaban una lona hasta volverla un paquete bien cinchado con una correa de cuero, mientras otros rellenaban las alforjas. Formaban un montón perfectamente ordenado y proseguían en la tarea vorazmente.

Antes de que el sol alcanzara los dos palmos, habían desmontado más de la mitad del campamento, del que sólo quedaba la cicatriz del trajinar de semanas, la red de senderos que unían los rodetes pequeños y oscuros de las fogatas con los más grandes y cenizos de las tiendas. Lo único que no habían tocado era la tienda del jefe. La luz que se filtraba por el follaje, el silencio que cercaba el lugar, hacia parecer que en ese flanco no avanzaba el día.

Hasta entonces notó que tras la tienda principal se alzaban otras tres: una junto a otra, altas y largas, de lona gris, que le añadían un toque oscuro a aquel ambiente de por sí quieto y misterioso.

Sopló envolvente una brisa cálida y el cielo se diluyó en un gris acerado. Finalmente el día rebasó la orilla del bosque y la luz pegó de lleno en la tienda de Domingo Blanco como una señal para que el viejo líder se despertara. Así fue, pues no tardó en sacar la cabeza. Hizo a un lado el faldón de la entrada, puso su silla de lona en medio de la apertura y se sentó a calzarse las botas. Corpulento, mecido por la inercia del sueño y la cruda, se inclinó tembloroso sobre el vientre con peligro de dar de sí. No obstante, logró encajar los pies y no tuvo más que apretar las agujetas. Se alisó el pelo, anudó su paliacate y miró con aire distraído lo que quedaba del campamento. La borrasca de la noche aún no lo abandonaba. Aunque se veía por la forma en que se apoyaba en el respaldo de la silla que había decidido pararse, no lo hizo durante largo rato, manteniendo nomás un balanceo tenso como el ir y venir de su voluntad. Por fin se puso en pie y sacudió la cabeza. Lento, avejentado, se dirigió atrás, hacia las otras tiendas, que se levantaban severas y ni siquiera en ese momento recibían algo de sol. Frente a su actitud desmañada, su espalda parecía doblarse como un arco que busca su caída natural por el sobrepeso de la joroba y de la cabeza, empequeñecido frente a la estatura de su voz de la noche anterior. Frágil, vulnerable, supo erguirse cuando salieron a recibirlo varios hombres que vigilaban armados. Se alejó del grupo con uno de ellos y platicó con él por un buen tiempo. Por el movimiento de las manos y los gestos era fácil pensar que le daba instrucciones. Instrucciones largas y complicadas, y que parecía repetir para asegurarse que se cumplieran.

Cuando terminó había recuperado plenamente el porte, que en sí no era del todo erecto, al que se sumaba un temblor soterrado que lo sacudía continuamente. Se dirigió a la única fogata que parecía prendida, donde un jorobado había puesto un café nuevo. Le sirvieron un pocillo y mientras se calentaba observó lo que hacían sus hombres. En cuanto descubrió a El Reportero de inmediato lo llamó.

El Reportero se acercó.

—¿Ya tomaste café?

—No…

—Te veo recuperado —le dijo cuando lo tuvo cerca—; ayer tenías la cara amarilla y los moretones más encendidos… Estuvo aquí alguien que te conoce —sonrió con malicia—. No le dije que estabas conmigo; no te preocupes —volvió a sonreír—… Me platicó que eres un espía, que el Gran Comandante o el mismo gobierno te habían contratado para hablar con La Beata… Me pareció exagerado, pero en el fondo quizá haya algo de razón. Tienes un aire de Extranjero que te hace distinto. Nada más de verte sabe uno que no puedes ser inocente… Luego me contó que a ti te agarraron cuando le cayeron a Galdino, y que pensaba que quizá eras su pariente. Pero tampoco lo creo… Es mucho enredo, ¿no? —no es que sonriera otra vez; es que le hablaba sonriendo—. Antier por tu culpa hubo un muerto —lo señaló con el dedo—…; un compañero que luchó con nosotros desde el principio… Sé que ni siquiera lo sabías hasta este momento, y no te toca responder, pero de que algo te traes, algo te traes… Seguro.

—No tengo nada que esconder —respondió de inmediato.

—Pero tampoco caminas limpio; no me engañas —sus ojos acuosos chispearon—. Aunque, te diré…, a mí qué me importa quién eres, ni cuántos crímenes cometiste… Todos venimos de la misma porquería… Lo que me importa es que sepas agradecer… Si te portas a la altura y eres leal, y te ganas mi confianza, pudiera ser que yo mismo te llevara a la desembocadura del camino real, al primer caserío… Me encantaría llegar a una cantina de verdad, así fuera nomás de las serranas, pedir lo mejor que tuvieran y volver a chocarla con los amigos —lo miró con una gran sonrisa—. Pero mientras, veremos cómo pagas el favor…

Lo tomó del brazo y lo apretó para afianzar lo dicho.

—Sabré corresponder.

Domingo Blanco bebió de su café y lo miró a los ojos como si esperara más. Su rostro ancho, de luna, tocado con el paliacate, siempre ansioso, lo interrogaba.

El Reportero no supo qué decir. Entonces el viejo volvió a tomarlo del brazo y le señaló una vereda.

—Acompáñame.

Tomaron camino arriba.

—Vamos a iniciar la marcha a media tarde para estar cerca de La Cañada al anochecer —el viejo iba atrás y parecía empujarlo con sus palabras—. Desde ahí se ven las luces de los pueblos como estrellas —la entonación fue un tanto burlona—… ¿No crees que nosotros no quisiéramos regresar…? Conozco cada pueblo, cada calle, la gente, cómo son las casas, los huertos. Y desde que me encerraron, más: no he dejado de visitar los mercados, ni las ferias, y sé de todas las muchachas que caminan por ahí… El recuerdo es canijo, y desde aquí arriba los miro con mi catalejos… Todavía escucho el grito de las señoras que venden dulces y tamales por la calle… Cada noche veo si hay nuevas luces, y en los días de fiesta se ven los cohetes y a veces hasta se escuchan… Luego me entran las ganas de bajar y hago planes, pero siempre me arrepiento. Una cosa es desde aquí, otra allá…

La vereda se encajaba en el barro anaranjado y polvoso.

—Además, ya se viene la guerra —añadió resoplando por el esfuerzo—. Nadie está contento y es un hervidero. Desde aquí se huele.

Tras un tramo bastante empinado llegaron a la calva del cerro donde un grupo de jorobados guardaba un posta de vigilancia. Constaba de una enramada escondida bajo unos pinos y una especie de trinchera entre dos grandes rocas que se hallaban en la punta. Se dominaba la parte baja del campamento y un amplio paisaje de cerros y bosques.

Lo saludaron al estilo militar.

—Todos se han reportado sin novedad —le informó el que parecía a cargo.

El Arriero sonrió:

—Bueno…, tenemos el viento a favor… Avisen que nos movemos, que tomen sus posiciones —ordenó en tono de capitán que ve subir la marea mientras la brisa agitaba la maraña canosa que se asomaba bajo el paliacate.

Luego se llevó a El Reportero al otro lado de la colina donde hamaqueaba un llanito y se veía majestuosa la sucesión interminable de cerros. Se sentaron entre las hierbas en un punto libre de las miradas de sus guardias, lo que les daba una cierta intimidad. El viejo sacó de su chamarrón una botellita y dijo casi en secreto:

—Hay muchas voces en la caña. Es bueno tener oído y saber distinguirlas.

Le quitó el corcho y bebió unos buenos tragos a garganta abierta.

—¡Aaah! —exclamó—. No hay nada mejor que el mañanero…

Como si bebiera agua se la volvió a empinar. Luego observó cuánto quedaba, le dio otros tragos y se la pasó a El Reportero.

—Suficiente —exclamó con el rostro congestionado—. Necesitaba limpiarme el estómago.

El Reportero le dio un sorbo. Sabía dulce y fuerte.

El viejo sacó un paliacate de la bolsa y se enjugó el rostro. Luego se quedó mirando a la lejanía.

—Parece que nos trajiste suerte; Walter se portó generoso. Intuye, por más que lo niegue, que su caída está cercana y busca asegurarse una salida. Está apunto de derrumbarse como aquel rey que fue acuchillado por sus propios hijos —tensó la voz para hacerla dramática al tiempo que arqueaba las cejas y movía las manos—… De tanta abundancia que hubo quedan las migajas. Para quien no aprovechó ya es tarde. Llegó la hora de pagar.

Se enjugó de nuevo con el paliacate.

—Cada día son más torpes y ciegos. Mejor se matan entre ellos que por culpa del enemigo. Hasta La Beata se debe burlar mientras espera que caigan solos. ¡Tú mismo te les fuiste de las narices! Y vieras a Walter, fanfarrón, arrogante…

Se sonó, precisamente, las narices.

—Nosotros hemos sabido mantenernos aparte. Todos los que ves conmigo estuvimos enganchados en la rueda cuando lo de La Mina —bajó la voz para reafirmar el cariz de lo que iba a decir—. La rueda movía el malacate y la usaban de castigo.

Era tan duro que muy pocos sobrevivían, y los que aguantaban quedaban peor que un animal; luego ya no podían ni hablar y babeaban y andaban hechos un asco. Aunque hubieran puesto mulas tampoco hubieran durado; la friega era tremenda —crispó los puños—. Te enganchaban con cadenas de los hombros y de las muñecas y te obligaban a latigazos a que empujaras. Por días permanecías con la espalda doblada; llegaba un momento en que ya ni sentías el cuerpo. Las piernas se seguían moviendo pero ajenas a uno, como algo mecánico. Ni el látigo te llegaba. Era como un sueño, una negrura, un mareo, como estar dentro del mar, de noche, empujado por las olas.

Le arrebató la botella, tomó otro trago y se la regresó ordenándole que se la terminara.

—Tenían otros castigos. Como el pozo. Pero la rueda era el peor. El Alcaide decidía a quién enganchaba y se aprovechaba para tener a todos en raya o a su servicio. No le importaba que fueran de su misma gente; quien se lo buscara, o nada más por antojo, ahí terminaba enganchado. Él mismo salía con el látigo y se vengaba… Walter también estuvo ahí… Por eso tiene la espalda rota.

El Alcaide me propuso varios negocios: hasta me dio dinero; pero no era derecho y quería todo para él. Dos veces me enganchó; la primera sólo para ablandarme. La segunda para deshacerse de mí. Lo que me salvó fue la revuelta. De inmediato me jalé a todos los encadenados. Sabía que ninguno me iba a fallar.

Sorbo a sorbo El Reportero daba cuenta de su ración, mientras Domingo Blanco, con el rostro encendido, gestionaba y modulaba la voz, para recrear aquel ambiente de oscuridades en el interior de La Mina, como la sombra fugaz de una parvada de cuervos.

—No creas que soy un ignorante —continuó e hizo una pausa para que las palabras cayeran con todo su peso—. Sí, he matado. He estado encerrado más de la mitad de mi vida. Pero el sufrimiento me ha enseñado más que los libros de cuando me decía estudiante. En el penal, en El Puerto, me metieron a las celdas flotantes, en las que se filtra el mar y sube el agua con la marea. En ocasiones llega hasta el techo. Ahí me tocó un huracán; el agua nos cubrió; sólo dos salimos vivos. Quien aguanta lo que yo he aguantado ya está libre de pecado —se rió—. Has de pensar mal de mí, pero tu mismo tendrás tiempo de comprobarlo.

El viejo quedó en silencio. El Reportero terminó con la botella y se la regresó.

—Está bueno, ¿verdad?

—Sí —contestó inmerso en el delicioso mareo del alcohol.

—El mejor lo guardo para mí. Sólo que ya queda poco: otra razón para irnos de aquí —bufó impaciente—. Capaz que cuando regrese de vuelta ya está otro sentado en La Mina. Hay que dejar que las cosas se aclaren o que de plano se pongan mal. No sé por qué atacaron a Galdino; no les va a beneficiar en lo más mínimo —agitó las piernas con un temblor ansioso—. Sólo va a servir para darle alas a La Beata que poco necesita para volar. ¿Has oído hablar de ella?

—Todos hablan de ella.

—¿Todos? Quisiera creerte pero no sé… En fin, como te dije en el campamento, eso es cosa tuya… Lo que me importa es lo que hagas de aquí en adelante… Lo que me dijiste ayer de El Águila resultó cierto. Eso me gustó. Pero sé muy bien que no es fácil escapar de esa fortaleza. O tuviste suerte, pero mucha suerte, o eres bien mañoso; o lo que sería peor, tenías un cómplice… Has llegado en un momento en el que están pasando muchas cosas; cada mes tenemos una noticia nueva y todas son alarmantes. ¿Quién va a creer que sólo veniste a pasear? —lo miró sonriente, burlón—. ¿Sabes…? El tiempo es el mejor consejero…

Se puso de pie.

—Es hora de ir a apurar a la gente.

Al hacer lo mismo El Reportero se dio cuenta de lo borracho que estaba. Tanto, que casi pierde el equilibrio y vuelve a quedar sentado. Domingo Blanco lo percibió y aprovechó:

—¿De veras no conoces a La Beata? —le clavó la mirada.

El remolino giró más rápido; no podía contestar y esto lo delataba.

—¿No dices nada?

— No, no la conozco —contestó su voz por él.

El Arriero se carcajeó.

—Está bien —lo palmeó en la espalda como a un muchacho—. Todavía hay tiempo.

Lo dejó encargado en medio de las miradas sonrientes pero inescrutables de los guardias y bajó al campamento. El Reportero instintivamente se sentó al otro lado de las rocas que formaban la trinchera donde no lo podían ver. Aún cercado por las palabras del viejo, bajo la luz hiriente del medio día sudaba febril. El latido presuroso, irregular, del corazón, como un velo más que lo atrapara, marcaba los grados que iba descendiendo. Respiró hondo. Trató de detenerse. Las nubes en el fondo se anudaban en forma grotesca. La brisa le daba vida a los árboles y el reflejo parpadeante de la luz se transmutaba en sustancia y de nuevo en luz.

En mitad de ese granizo, de ese vacío silbante, escuchó el rastrillar de la hojarasca y descubrió la figura de un gallo de cresta carnosa. Le chocó cómo caminaba: el lustre metálico de la cola de flexibles espadas, el aire superior de oficial de tropa, de juez que marca los destinos. El gallo levantó la cabeza y lo miró fijamente con un ojo que semejaba un diminuto taladro de obsidiana, que al tiempo que se clavaba permanecía ajeno como quien observa tras un espejo sin ser visto. Un soplo helado lo hizo estremecer y le faltó aire. Aflojó los brazos, la espalda; ocultó el rostro entre las manos. Tembló como si resbalara a la nada.

Permaneció inmóvil, sin voluntad, agotado, harto.

La brisa le refrescó la frente y la raíz de los cabellos empapados de sudor helado.

Afiebrado y ebrio, recargó la cabeza contra las rodillas y se perdió en un no pensar sordo, en la bruma que de por sí lo rodeaba.

No supo cuánto tiempo pasó hasta que una mano le tocó el hombro. Uno de los jorobados le ofreció un pocillo y un tamal. Los tomó en silencio y entonces reconoció su hambre. Comió y bebió como un autómata, y, como si cruzara una puerta, en cuanto tuvo lleno el estómago se sintió mejor. La sangre volvió a correr por su cuerpo y con ella un torbellino de ideas que habían quedado al acecho. Le molestaba que le asignaran papel de espía. Recordar a Domingo Blanco lo hizo de nuevo estremecer. Por más que lo negara, no le iba a creer.

Escuchó un chasquido a su espalda y al voltear vio a los jorobados que izaban sobre un tronco que les servía de asta una bandera de color rojo, grande, que chicoteó al viento. Uno de ellos observó a la redonda con un catalejos deteniéndose morosamente en algunos puntos a los que después regresó. Le ofrecieron un cigarro y se fue a sentar con ellos. Distintos a sus compañeros de abajo, no tenían la mirada mansa ni el rostro impávido sino sonreían con malicia. Le preguntaron si era verdad que había escapado de donde El Águila, y les contó cómo logró desatarse, saltar del cuarto, y la huida por el bosque.

Llegó un mensajero con la orden de que lo acompañara y en seguida regresaron juntos al campamento. Bajaron por el bosquecito y salieron al lugar donde habían estado las tres tiendas grises de las que sólo quedaba la clara huella. En los tres casos era un espacio cuadriculado por una retícula que los hacía parecer tableros de juego. Al cruzarlos notó que había quedado impregnado un olor a madera recién aserrada y que incluso el lugar que habían ocupado mantenía una densidad distinta, que le produjo la sensación de que cruzaba por mitad de un cuerpo invisible.

A unos pasos desmontaban la tienda del jefe. El viento la embarazó, resonó como una vela y liberó una bocanada rancia, a hongo, a cantina, a sudor de caballo. Ambos olores, el de madera y el humano, tan distinto uno del otro, tenían en el fondo algo que los hermanaba.

Al pie de la ladera, entre el ir y venir de gentes y animales, Domingo Blanco dirigía su tropa. Sopló un remolino y el revuelo en los árboles pareció una llamarada que brotara del viejo líder y abarcara a su pueblo. Alzaba los brazos que ya querían ser alas, y a la diestra empuñaba la varita del mago. El bosque respiraba y se mecía como un trigal; los arrieros danzaban con sus hocicos de perro, de mono, y las mulas atrás les respondían. Mulas de bocas humanoides, de labios rosados que descubrían una dentadura ambiciosa y al resoplar sus trompetas parecían balidos de barcos en la bahía.